宋元泉州作为联合国认证的“世界海洋商贸中心”,其刺桐港“东方第一大港”的历史地位,是地理、产业、制度、文化合力铸就的辉煌。这座跨越千年的海洋商贸枢纽,不仅承载着泉州的资源禀赋和文化基因,更蕴含着破解当代文明冲突的密码,它的兴衰史既是一部浓缩的海洋文明启示录,又为现代中国故事的全球表达提供了战略支点。

重塑刺桐港“东方第一大港”IP,不仅须立足深厚根基,系统推进历史寻踪、文明对话、空间整合和可持续活化,更须面向全球市场,开启一场文明价值的创新再造和主体复兴。

一、聚焦文明价值深挖,构建“五位一体”话语框架,形成全球核心叙事体系

应突出其作为“全球多元文明共生型国际贸易枢纽”的独特价值,深度阐释“市井十洲人”背后的文化包容基因、多元宗教和谐共存的治理智慧,以及由此催生的跨文明信任网络。这不仅是泉州的,更是人类命运共同体的早期实践范本。

1.重点打造“文明互鉴”核心标识,避免将“东方第一大港”IP窄化为单一“贸易港口”。

一是从器物文明系统展示“刺桐缎”、德化白瓷、宋代造船(福船)、冷链技术(冰藏船)等顶尖物质文明成就及其全球流通网络。

二是从制度文明深入挖掘1087年市舶司的“海关+外贸管理”制度创新、元朝重商政策与外商保护机制、祈风石刻背后的“海洋公共治理”雏形,提炼其制度软实力。

三是从商业文明讲述支撑巨量贸易(船舶万余艘、税收百万缗)的诚信体系、契约精神与国际商业规则早期实践。

四是从精神文明聚焦阿拉伯、波斯商人担任官员(蒲寿庚)、多元宗教建筑并存(清净寺、印度教石刻)所体现的开放包容社会生态及其文化融合典范。

五是从生态文明阐释古港选址、航道利用、祈风仪式中蕴含的人海共生智慧,以及古代贸易活动对资源循环利用(如窑址或陶瓷器生产)的朴素实践,展现其可持续发展的早期探索。

唯有将这五大维度有机融合,厚植“容、融、和、合”的港城基因,方能塑造一个多维贯通、包容共济、具有全球典范意义的核心价值叙事体系。

2.将“刺桐符号”置于一个更广阔、更有生命力的跨国网络之中。

建议设立“东方第一大港全球研究计划”,联合国际顶尖汉学、海丝史、经济史机构,产出重量级学术成果,掌握历史解释权。建立权威的“刺桐港史料数据库”及多语种转化平台,为IP叙事提供坚实学理基础和国际化表达。

推动“海丝宗教文化遗产保护与活化”跨国联合倡议,联合伊斯兰国家、东南亚拥有类似历史遗产的城市(如马来西亚马六甲、印尼三宝垄、阿曼苏哈尔等),共同申报研究项目、制定保护标准、互办活动,挖掘跨宗教社群自治与海洋公共事务共治的独特模式。

历史上,阿拉伯与波斯商人是古刺桐港(泉州)成为“光明之城”不可或缺的力量。如今,要重塑“东方第一大港”的辉煌IP,必须着力吸引沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特等海湾国家,将更多商贸合作聚焦于其“乡愁之地”——泉州。充分发挥泉州在食品、服装、建材等领域的产业优势,促成深度合作,必将为泉州经济注入强劲动力,实现显著腾飞。

二、聚焦“人-港-城”共生关系,创新载体活化表达,构建沉浸式全球传播体系

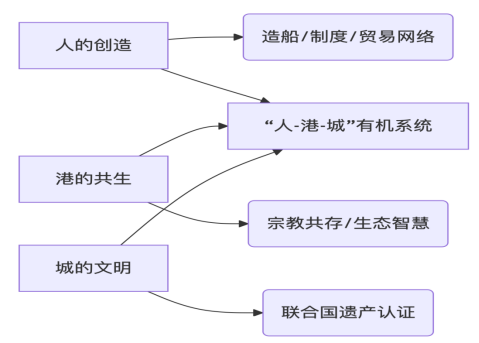

宋元泉州“东方第一大港”的伟大,不仅在于港口吞吐量之巨,更在于“人-港-城”的深度咬合,人港互构、港城一体、人城共生。东方第一大港,是人的创造、港的共生、城的文明。

构建全球传播体系须以故事场景化、参与生态化、符号共识化为原则,打通历史与现实、本土与国际、要素与系统的认知壁垒。

1.推动全球媒体合作计划,构建全球化传播矩阵,用全球语言讲述“人-港-城”如何共筑文明典范。

与半岛电视台、NHK、CGTN、东南亚主流媒体等合作,制作高质量的纪录片、专题报道,讲述刺桐千年故事和当代泉州全球对话计划。

开发多语种手游/互动网页,进行数字IP全球运营,运用TikTok、Meta等平台,以“Z世代”喜爱的短视频、互动挑战赛、艺术家访谈、活动花絮、历史科普,吸引全球年轻受众。

与历史上同享盛名的国际大港——埃及亚历山大港、摩洛哥丹吉尔港(著名旅行家伊本·白图泰故乡,其最早称泉州刺桐港为世界最大港之一)以及印度钦奈港(历史上与泉州友好往来,现存古印度教寺庙泰米尔文石刻为证,且是当今泉州南安水头石材贸易的重要枢纽)携手,共结“文明港都伙伴关系”。通过互设文化展示中心、联办“全球历史港口城市论坛”等举措,深化历史纽带,共促当代繁荣。

2.提炼超级传播符号,构建全球参与式生态,打造沉浸式叙事工程。

开展“刺桐使者”育用计划,招募侨二代、国际留学生担任“东方第一大港推荐官”,培训认证后派驻RCEP国家推广文旅路线;鼓励侨胞、在泉外籍人士担任“文化推广大使”。

实施“少年海丝使团”计划,推出Z世代代言人项目,选拔多国青年担任“刺桐文化推广大使”,开展“重走刺桐路”国际行动,创作短视频、漫画、游戏模组,以青春语态解读“人-港-城”故事。

举办跨国研学营,联动东南亚、中东学校,招募青少年组成“刺桐文明探索队”,在泉州完成跨文化任务,成果在数字媒体和博物馆直播展示。

追踪当代泉州家族、波斯后裔(如蒲氏)、阿拉伯商旅后代的跨国寻根,拍摄《东方第一大港:我的千年家史》,在奈飞、Discovery播出。

深化城市节庆外交,升级“海丝国际艺术节”,设立 “文明实验室”,促成伊斯兰细密画、印度教石刻技艺与闽南非遗跨界共创;打造 “Z世代海丝客厅”,通过元宇宙策展、跨国音乐联盟激活年轻传播;构建可持续节庆生态,以艺术收入反哺世遗保护,首创“碳中和艺术节”标准。使泉州成为“一带一路”人文交流中,兼具学术深度、青年活力和生态责任的价值主场。

3.打造“刺桐港文明”超级体验区,建设活态遗产走廊,构建活态传承生态。

建设“东方第一大港数字博物馆”,汇集学术成果、艺术作品、口述历史、影像资料,提供多语种版本,成为全球了解刺桐文明价值的权威在线枢纽,支持线上展览、讲座直播。

建设沉浸式主题馆,以22处世界遗产点为锚,运用全景数字剧场、互动投影、气味装置等,打造多感官沉浸式体验,重现“涨海声中万国商”的盛景,重点演绎多元人群共生的市井生活,在遗产现场复原宋元商港场景(如后渚港万船云集、市舶司验关、香料市场交易),让历史活在当下。这里我要郑重提议,当前大量低级别文保建筑因缺乏合理利用而日渐衰败。建议参考国际经验,尽快制定分级分类的活化利用指南,明确正面和负面清单,设立专家委员会评审项目。通过试点探索“保护性利用”的路径,让古建在依法合规前提下融入现代生活,实现文化传承和可持续发展的双赢。

策划并运营好实景演艺,以刺桐港为背景、融合闽南文化与异域风情的大型实景演出,成为夜间文旅核心吸引物。

加快推进“世界闽南文化交流中心”建设,把泉州打造成全球闽南人的精神原乡和文化策源地。征集、记录泉州本地居民(特别是老城区)关于不同宗教场所、节庆习俗、跨族裔交往的口述历史和家族记忆,制作多语种纪录片、播客、故事集。开展“小小文明使者”研学活动,面向国内尤其是本地青少年,设计互动研学课程,学习不同宗教的基本知识、历史故事,体验相关艺术形式(如阿拉伯书法、中国画、东南亚舞蹈),培养跨文化理解和尊重,将IP内涵融入市民教育,提升全民认同感与参与度。

三、聚焦“古今双港”战略定位,链接现代经贸网络,让IP赋能城市高质量发展

全球化时代,城市发展须主动拥抱国际规则,建设开放型经济体系,避免孤立主义陷阱。昨天的刺桐港,今天的泉州港,应持续升级基础设施(如智慧港口、多式联运),布局新能源船舶、数字贸易等前沿领域,保持技术领先,主动融入国家战略(如“一带一路”“碳中和”),通过区域协同(闽台合作、海西经济区)、产业兴港重塑枢纽地位。

1.锚定“古今双港”根本定位,以硬实力支撑IP内核。

一是通关效率全球对标:升级海关“保税+直提”模式为“刺桐通关”国际标准,将进口煤炭“无感通关”经验复制到东南亚水果、中东原油等特色货类,力争通关时效进入全球港口前10%,使“现代市舶司”成为IP核心竞争力。

二是开辟“新海丝黄金航线”。加密RCEP精品航线,依托泉州–东帝汶(全国最快航线)、越南泰国直达航线,新增“刺桐号”文化货轮,舱内设海丝文物数字展柜,船体涂装世遗IP形象,使该货轮成为移动文化大使。今年比亚迪新能源汽车首次从泉州海运欧洲,如果争取比亚迪汽车大量走泉州港出海,将是提高港口声誉和经贸地位的良机。

激活对台通道价值,泉金航线增减问题由台方运营公司决定,主要是客源少,目前台湾没有开放个人游入岛,但未来前景可期(2025年1~6月增长184%),建议将泉金客运航线升级为 “闽南文化走廊”,配套“高甲戏航次”“南音主题舱”,打造两岸文化融合示范航道。

三是发展“智慧良港”现代航运物流。建设泉州湾智能化深水港区,开通至东南亚、中东的“海丝快线”,发展跨境电商保税物流、离岸贸易。对标古代“三湾十二港”体系效率,推动泉州港智能化、绿色化升级,强化海陆空多式联运,建设区域性物流中心。

2.建设“临港文化经济走廊”,港区变景区,航线即文旅线。

在斗尾油港区增设“能源艺术装置群”(如原油储罐彩绘“祈风石刻”);肖厝粮谷码头开放“国际粮贸溯源体验”,游客可追踪大豆从巴西农场到泉州餐桌的全链条。

推出“海上看世遗”主题游轮,串联真武庙-洛阳桥-石湖码头,船上演出泉州戏剧,靠泊时接驳生鲜餐饮。

3.争取国家级支持,促进港口能级跃升,兴办“东方大港”高端会展。

泉州海关行政层级较低,作为厦门海关的二级隶属海关,其政策制定或争取需厦门海关支持。因此,须在组织架构层面建立健全相应的协调机制。

大兴海洋经济创新,培育游艇制造、海工装备产业集群,开发“海丝主题邮轮航线”,串联湄洲岛、澎湖、平潭形成黄金旅游圈。

举办“东方第一大港”全球海洋经济论坛、RCEP特色商品博览会,吸引国际采购商、投资机构。

发展“IP+”融合经济,发展“刺桐雅集”高端文旅,开发以“宋元海丝生活美学”为主题的深度游,比如德化瓷艺定制、闽南古法茶宴、刺桐缎非遗工坊体验、安平桥古商道骑行、配套高端文化主题酒店等等。

重塑“东方第一大港”IP,本质是一场跨越千年的文明对话。以学术筑基锚定历史坐标,用艺术活化唤醒文化基因,借社区参与延续城市记忆,凭机制建设贯通古今脉络,靠传播赋能连接全球共识,让沉睡的遗存焕活为勃兴的史诗,使静态的港口升华为跃动的文明符号,更使泉州从“文化IP”跃升为“国家对外战略工具”。这不仅是泉州从“历史港口”向“文明灯塔”的跃迁,更能向世界证明,当多元共生、人海和谐的古港智慧注入现代发展,刺桐港的千年脉搏,终将共振为人类命运共同体的时代强音。

(作者为财新传媒副总裁、财新创意董事长兼总裁)

闽公网安备:35050302000183号

闽公网安备:35050302000183号